「伝統をつなぐ」旅

〜Journey+ for family business tour vol.0

「Journey+」初のトライアルツアーは、事業承継に関わる次世代リーダーたちを対象とした「学びと共感の旅」。訪れた先は、大阪府柏原市で100年続くワイナリー「カタシモワイナリー」、堺市で4代続く蒟蒻屋「中尾食品工業」、そして350年以上も前から兵庫県西宮市で酒造を続ける「辰馬本家酒造」の3社。いずれも家業を継ぎ、試行錯誤しながらも、未来へのバトンをつなぐべく、懸命に伝統を守り続ける先達たちである。

日本における全企業数のうち、99.7%を占める中小企業。まさに、日本経済を支える存在だ。日本政策金融公庫総合研究所の調査(日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関するインターネット調査」(2016年2月))によると、調査対象企業約4000社のうち、60歳以上の経営者の約半数(個人事業主に限れば約7割)が廃業を予定していると回答している。

こうしたクリティカルな社会課題に対して、真っ向から立ち向かいソリューションを提供することは喫緊の課題である。一方で、さまざまな立場にある人たちの多様な視点から、新たな解決の糸口を見つけていく、それが「Journey+」の役割であると考える。

そこで私たちは、“中小企業サポーター”エヌエヌ生命保険株式会社(https://www.nnlife.co.jp/![]() )の取り組みのひとつ、「家業イノベーション・ラボ」(https://kagyoinnovationlabo.com/

)の取り組みのひとつ、「家業イノベーション・ラボ」(https://kagyoinnovationlabo.com/![]() )と連携しながら、“家業を継ぐ、伝統をつなぐ”ことの尊さを、伝えていきたいと考えている。

)と連携しながら、“家業を継ぐ、伝統をつなぐ”ことの尊さを、伝えていきたいと考えている。

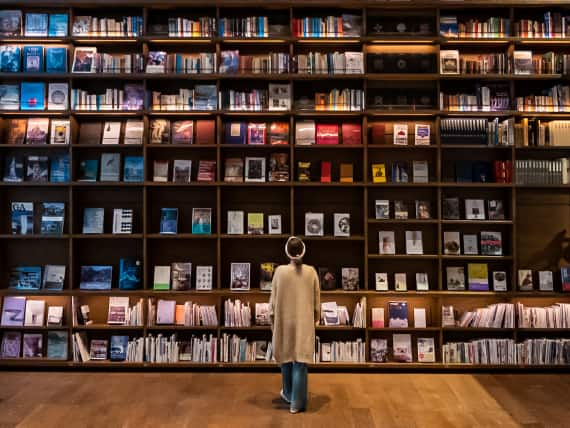

「旅」という、同じ時間と体験の共有を通して、似たような立場や境遇にある者同士が想いを分かち合い、相互理解を深めること。さらには、それが契機となり、各々の事業促進や、イノベーションの創出といった副次的効果も期待できる。

こうした背景のもと、2019年2月3日、4日に事業承継に関わる次世代リーダーたちを対象とした「家業を継ぐ、伝統をつなぐ旅vol.1」を開催した。

自分にしかできないこと=家業を継ぐこと

最初に訪れたのは大阪府柏原市にある「カタシモワイナリー」(http://www.kashiwara-wine.com/![]() )。ここは創業100年を超える、現存する西日本最古のワイナリーでもある。

)。ここは創業100年を超える、現存する西日本最古のワイナリーでもある。

5代目を務めるのは、高井麻記子さん。幼い頃は「家業を継ぐ」など考えられず、大学を卒業後も企業でバリバリと働いていたという。

ところが、企業で忙しく働いた経験や、結婚、出産を経たことで、家業を継ぐことの大切さに気付き、10年ほど前、4代目である父から代を引き継いだ。

今では想像もつかないが、およそ100年前の大阪はブドウ栽培が盛んで、その生産量は日本一だったこともあるという。そんな歴史ある土地で、5代に渡り受け継がれてきたワイナリーなのだ。

「かつて大阪には100軒以上の醸造所がありましたが、今では戦前から続くのはうちだけになりました。海外ワイン、都市化や食生活の変化などの影響はもちろん、生産者や製造者の高齢化や担い手不足など、理由は多岐に渡ります。」

今でこそ、カタシモワイナリーの顔として、新商品を開発したり、さまざまなコラボレーションをしたりと、東奔西走する高井さんだが、最初から順風満帆であったわけではない。多くの課題を一歩一歩乗り越え、今のカタシモワイナリーがあるのだ。

家業を継ぐことを「呪い」だと笑う高井さん。

「呪いのやっつけ方は、ちゃんとお金を稼ぐことだと思うんです。周りの人たちに『真似したい』とか、『あれ、ちょっと待てよ』と思ってもらえるようになること、希望を与えることなのだと。

ですから私は、家業を継ぐときに、稼げる会社になろうと思ったんです。ファミリー企業は株主に還元するのではなく、継続することに意義があるのですから。」

今の日本は、過疎化や高齢化、農業、空き家問題など、さまざまな課題を抱えている。高井さんは、このような社会課題こそチャンスだと捉えている。実際に、自治体や他企業などとコラボレーションすることも増えてきた。

「自分にしかできないことを考えたときに、それが家業を受け継ぐことでした。もちろんたくさんの苦労はありますが、同じ苦労をするなら、自分らしい人生での苦労を選ぼうと思いました。

何もできなかった私でも、地道に続けていると、できることが増える。その結果、喜んでくれる人や仲間が増えていく。それが大きな喜びですね。」

「カタシモワイナリー」五代目、高井麻記子さんの

詳しいストーリーはこちら >![]()

あたり前のことを、あたり前にし続ける

次に訪れたのは、堺市で四世代続く老舗蒟蒻屋である中尾食品工業株式会社。代表を務める中尾友彦さんは、5年ほど前、若干25歳で、父から代を継いだ。

「自分が事業を継がなければ、関わる人たちを困らせてしまう」と考え、父に直談判した。息子から代替わりを要求された父は、少し黙り込んだあと、「どうせお前がやっていくのだから」と、その日のうちに社長交代を決めたという。

実際に会社へ入ってみると、想像を超えた困難が待ち構えていた。まずは企業理念をつくり、朝礼や業務の棚卸しなど、会社としてあたり前のことから少しずつ始めた。

「社長というのは、すべてのことを決めなければなりません。ですから、この会社をどういう形にしていきたいか、という想いがないとやっていけない。どういう会社にしたいか、どう評価されたいか、そういうことをひたすら考え続けました。」

中尾さんは、会社にとっての大きな課題と、それを解決するための糸口は、組織づくりにあると考えた。

「会社というのは、自分ひとりがすべてをするわけではありません。色んな人が、色んなことをやっています。であれば、会社としての組織力を高めなければならないと考えました。

そこで、まずは製造現場を整えることからはじめようと思いました。そこを整えなければ次に行けないことに気付いたのです。そういったことをひとつずつ、愚直に進めてきたからこそ、ようやく今、新しいことができるようになりました。」

既存の社員たちの多くは、中尾さんよりも年上だ。そんななか、どのように改革を進めてきたのか。

「若くして代交代しましたから、知らないことが前提です。ですから、現場の社員さんたちに、こちらから聞き、教えてもらいました。

改革にあたっては、当然、反発や批判もたくさんありました。そこで考えたんです。他人は変えられない、自分しか変われない、と。であれば、自分の本気度を、態度や姿勢を通して、社員たちに伝えるしかないと思い、ひたすらやり続けました。」

今では、若い世代や海外に向けたブランド『529』も立ち上げ、こんにゃくの新たな可能性に挑戦している。

社員たちに「誰かの会社」ではなく、「自分たちの会社」という意識を持たせること役割を決めて、任せ、うまくいったら誉める。そんな小さな積み重ねの末に、現在の新生「中尾食品工業」がある。

伝統と歴史は守るものではなく、創るもの

2日目は兵庫県西宮市へと向かった。この旅の最後を締めくくるのは、1662年、徳川四代家綱の時代に創業された「辰馬本家酒造株式会社」(https://www.hakushika.co.jp/![]() )

)

代表取締役社長を務めるのは辰馬健仁さんだ。大学卒業後は大手都市銀行へ入行。平成11年、家業を継ぐため辰馬本家酒造へ入社し、およそ8年後、社長に就任した。

家業を承継することは、それまで培ってきた歴史や風土、社員やその家族たちなど、あらゆる責任を受け継ぐということでもある。そこに不安はなかったのだろうか。

「事業承継と家督承継、そして資産承継。それらはすべて一緒ではありません。今でも辰馬本家の家督は父である辰馬章夫です。私は社長の部分だけを引き継ぎました。

ですから、私のすべきことは、事業をしっかりまわしていくことであり、そこに注力するだけなのです。」

創業以来、350年以上続く歴史のなかで、辰馬さんは、経営において一番大切なのは「人」だと、改めて感じているそうだ。

「旗ふり役が父から息子に変わり、社員をどう巻き込むか。また、この会社に足りない点、そこを新たにどう注入していこうかと、常に考えています。

経営とは、仕組みや組織論ではなく、結局「人」。すべて「人」なのです。人と人とのコミュニケーションがうまくいかないことには、どんなことをしてもうまくいきません。最終的には超アナログの世界です。

普段の何気ない会話や良い意味でのお節介など、コミュニケーションのポイントを持つ。そして、それを延々と続けることなのです。」

とはいえ、それだけで350年以上も企業を存続させることは難しい。企業の永続には何が必要なのだろうか。

「新しいことをしなければ、事業は衰退していきます。そうさせないためには、既存のお客さまへの新しい提案だけではなく、新規のお客さまも獲得する必要があります。既存の商品を守りながらも、別枠で新しい商品を提案し続けるのです。

そこで我々は、“お客さまを見た商売をしよう”をモットーとすることにしました。時代のニーズをキャッチし、お客さまに喜んでいただけるような事業や商品を展開する。

近江商人の理念に「三方よし」という考えがあります。我々も、この「三方よし」の精神で、西宮というこの土地を大切にしながらも、より多くのお客さまに喜んでいただけるような会社でありたいと願っています。」

事業を承継するということは、経営ノウハウを承継するというよりも、考え方やアイデンティティを承継していくことだという辰馬さん。

根底にある理念や想いさえしっかりと受け継ぐことができれば、あとはその時々のニーズに合わせ、柔軟性を持ちながら進めば良いのだ。

「家業を継ぐのは駅伝みたいなものです。父から“湿ったたすき”を引き継いだ私の役目は、ほころびを直しながら、その“たすき”を次にどう繋いでいくかです。

走り方やペースなどは、本人しか調節できません。自己判断で走るしかありませんから...。」

■旅の感想■

・普通のビジネスとは違う家業について、色んな人の取り組み方を間近で学ぶこと、また素晴らしい方々との繋がりができました。参加して凄く良かったです。

・周りに家業でイノベーションを起こすそうしている人がいない中、独学でやりがいのある家業ビジネスをしっかりと体系化し、その成功方法を持っている方と話すことができ、家業での活かし方を学ぶことができました。

・事業承継の”呪い”という表現から始まったツアーでしたが、終始女性後継者の方のパワーに圧倒されてしまいました。お話の中にあった自分の持っている強みを考えて今の道を選択したというお話はすごく共感できる部分がありました。今の組織には何が足りないのか?考えて行動してみれば何かしらチャンスを掴めたり、形になって行くのだと思わせてくださる方でした。

・抜本的改革の必要を感じて、全て実行に移していらっしゃる点を見習いたいと思いました。その際には、社員の方の意識や習慣を変えることから、その方法を採用するか決めるためにも情報収集をしたり、リーダー自身が一番の信念と熱意を持って遂行する必要があると思うので、今後の自分の行動にも活かしていきたいと思いました。

・350年以上も続く伝統を背負うことの重みは計り知れないものだと思う。ところが、辰馬さんはそれをまったく感じさせず、一歩ずつ着実に経営しておられる姿に感銘を受けた。最後に仰っていた、お父さまから受けとった「たすき」の話には胸が熱くなった。普段はお会いできない方のお話を聞くことができ、大変勉強になった。素晴らしい機会をありがとうございました。

撮影:牛久保賢二

取材/文:富岡麻美(THINK AND DIALOGUE Co., Ltd )