「高知・仁淀川」釣り旅の記録

“ゆたかな川文化、土佐の和紙と地酒”

仁淀川は、西日本の最高峰・標高1982mの石鎚山を源流として黒潮の土佐湾に注ぐ、全長124kmの大河である。

大河であるにもかかわらず、一級河川水質ランキングでは常に上位にあり、平成22年・24年・25年度の第1位。

その水は清く輝き、奇跡の清流“仁淀ブルー”と呼ばれている。

釣り人なら、人生で一度はこんな至福、こんな心の贅沢を味わいたい。アユのほか、アマゴも釣れる

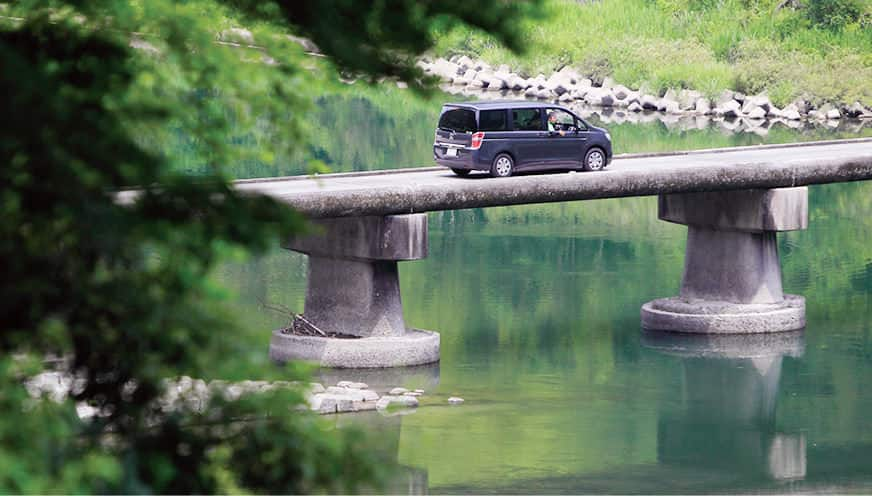

釣りの足として活躍してくれたのはHondaステップ ワゴン。大人4人乗車で、アユ釣り道具3人分のほか大きな荷物も余裕で積み込めた

この仁淀ブルーの水は昔から、“生活の水・命の水”として、流域の人々とともにあった。

川沿いの町・いの町は、仁淀川の清流を利用した「土佐和紙」で知られる。発祥は平安時代。江戸末期から明治にかけては和紙生産量日本一を誇った。現在は国の伝統工芸品の指定を受け、「土佐和紙工芸村」では伝統の“紙すき体験”ができる。

水はまた、土佐の酒造りにもいかされている。

「南国高知は高温多湿の気候で、必ずしも酒造りに恵まれた環境ではありません。それでも、酒造は県内に18軒もあります。仁淀川をはじめとした水質のよい水に恵まれていることが大いに関係していると思います」

こう語るのは、明治5年創業の酔鯨酒蔵工場長であり、理学博士の能勢晶さんだ。厳しい酒造り環境の中で生まれた土佐の酒は、料理とともに味わう酒として親しまれてきた。

「高知の酒は、料理の邪魔をしないすっきりした味わいに特徴があります。"酔鯨"の場合、純米酒は余計な主張をしない切れ味のあるあと味。純米吟醸は軽やかな旨みと鋭い酸味が魚介類の味をひき立てます。純米大吟醸でも、香りは穏やかにとどめ、甘さも控え目です」(能勢さん)

米や酵母、杜氏の技ももちろんだが、水の恵みをいかした酒造りといえるだろう。

純米酒は精米歩合60%以下、純米吟醸は50%以下、そして純米大吟醸は40%以下と自社基準を定める。『酔鯨 純米大吟醸 山田錦』は最高峰の原料米・兵庫県産山田錦を使用し、精米歩合は30%。控え目ながらふくよかな余韻を残す香りと旨味は、まさに究極。酒造では平日限定で試飲販売もしている(TEL:088-841-4080)

- このコンテンツは、2015年7月の情報をもとに作成しております。

ライター:世良 康

写真:浦 壮一郎