主な取り組み

重要な人権テーマ

テーマ1:国内外の業務委託先やベンダーで働く外国人労働者の労働環境把握

- 重要なテーマだと考える理由

ANAグループの事業は、様々な国籍の従業員や労働者に支えられています。一方で、外国人労働者を巡っては以前から、技能実習生や留学生に係る様々な人権侵害の事例が報道されています。ANAグループのサプライチェーン上でも多くの外国人労働者の方々が働いていることから、潜在的な人権リスクは存在すると考え、2016年から重要な人権テーマに据え、主にグループ会社とそのパートナー企業(業務委託先企業)を対象に様々な対応を行ってきました。今後は労働環境の把握対象をITベンダー等にまで拡大させながら、国際基準に則った対応を行っていきます。 - 係るステークホルダー

- グループ社の従業員

- 国内外のパートナー企業(業務委託先・ITベンダー等)の従業員

- 上記で雇用されている外国人労働者本人 等

- 取り組み内容

外国人労働者にかかわる実態の把握をスタートとし、労働者の声の基づく改善サイクルを3つのSTEPに分け、仕組み化して回しています。

STEP1:雇用状況調査・ビジネスと人権に関する取り組み状況調査

「グローバルサプライチェーン情報集約システム」を活用し、グループ各社・主要なパートナー企業・調達先企業を対象に「在籍する外国人労働者の人数・国籍」「在留資格」等のデータを収集し、雇用状況の実態把握を行っています。合わせて各社のビジネスと人権に関する取り組み状況を把握することを目的とし「ANAグループ調達方針・サプライヤー行動指針への順守状況」「人権・環境課題への取り組み等」への回答を依頼しています。

(2024年度はグループ41社、委託先・サプライヤー157社を対象に、64カ国6109名の外国人労働者の在籍を確認しています。)

STEP2:外国人労働者への直接アンケート調査

この雇用状況調査の結果を踏まえ、外国人労働者の中でも潜在的リスクが一般的に高いとされる特定技能・技能実習生を対象としたアンケートを実施し労働者本人の生の声を拾っています。アンケートは国際規範である「ダッカ原則」に基づいた34の設問(オンライン形式、匿名回答、10カ国語に対応)から構成し、人権にかかわるリスクの分析等に活用しています。

STEP3:外国人労働者への直接インタビュー調査

STEP1.2を通じて潜在的なリスクの存在が懸念された企業の外国人労働者を対象として、直接インタビューや住居確認等を行っています。インタビューを客観性ならびに中立性を確保する目的で第三者機関であるCRTの協力もと実施しています。

このSTEP1~3までの一連の取り組みを年度毎に実施し、確認された課題については、グループ各社・主要なパートナー企業・調達先企業にフィードバックを行うとともに、協力して改善に努めています。

今後も定期的にサプライチェーン上の外国人労働者の雇用状況の把握・改善を実施するとともに、ANAグループ及びサプライチェーンにおける安全・安心な外国人労働者の採用ルートについても検討を進めていきます。

実際の取り組み状況はこちらPDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。

現在の是正状況はこちらPDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。

テーマ2:サプライチェーン上における人権課題・環境負荷の特定

- 重要なテーマと考える理由

近年のグローバル化のなかで、企業のサプライチェーンも世界中に広がっています。その一方で、世界中で蔓延する強制労働や児童労働といった問題を解決するためには、政府機関だけでなく、企業も自身のサプライチェーン全体に責任を持ち、適切な影響力を行使していくことを求められています。実際に、サプライヤーで発覚した問題により、発注先のブランド価値が大きく毀損された事例は多くあります。サプライチェーン上の人権課題・環境課題を確認し、報告させるための法整備も各国で進んでおり、この問題に対応しないことは大きな経営リスクになると考えます。

航空機だけをとってみても、およそ300万点の部品から作られており、そのサプライチェーンは複雑かつ広範にわたります。一方で、ANAグループは航空事業をその基幹事業としており、ご搭乗いただくお客様に対して、安全・安心で快適な機内環境を提供することを使命としています。従って、航空機部品は勿論のこと、機内食や機内物品においても透明性が高く、かつ追跡可能なサプライチェーンを構築することは、お客様に対する責任を果たしていくうえでも不可欠な対応であると考えています。 - 係るステークホルダー

- グループ社

- パートナー企業(業務委託先等)

- 取引先

- 上記で雇用されている労働者 等

- 取り組み内容

~株式会社ANAケータリングサービス(ANAC)による機内食に関わるサプライチェーンマネジメント~

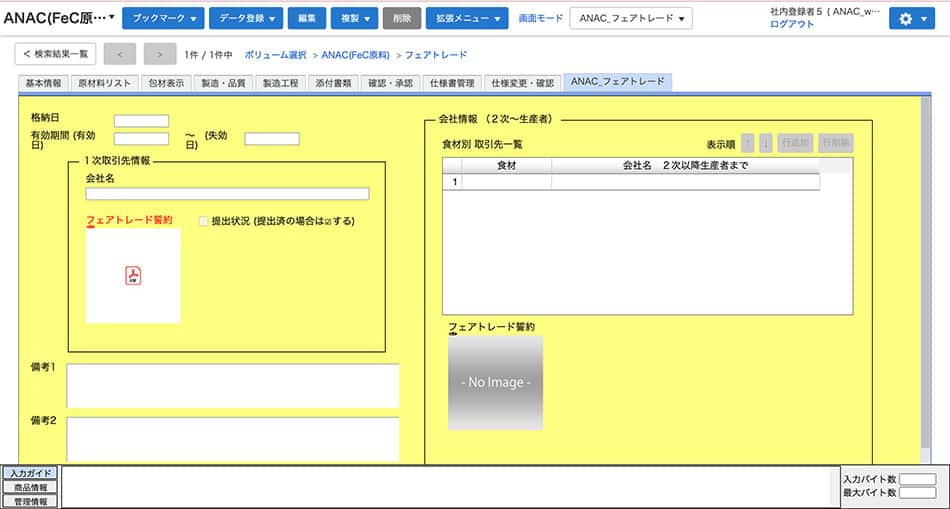

基本プラットフォームとして、商品情報データベース「eBASE」を活用し、サプライヤーのマネジメントを実施しています。「eBASE」は、企業内での商品・コンテンツ情報の構築・一元管理・活用と企業間の商品情報交換を支援するデータベースソフトウェアです。当該システムをANACの1次サプライヤーの約95%が導入しています。ANAグループでは、この「eBASE」を活用して、1次サプライヤー146社と2次サプライヤー6社から、「サプライヤー行動指針」への誓約書を取得しています。

また、高リスクならびに中リスクサプライヤーに対しては、上記テーマ1にて実施している「外国人労働者の雇用状況調査」を通じて毎年、外国人労働者の雇用状況を確認しています。さらに、サプライヤーとの良好な関係を構築するため、情報共有の場である「ANAC会」も定期的に開催しています。

テーマ3:航空機を利用した人身取引の防止

- 重要なテーマと考える理由

ANAグループは、日本と世界を結び、数多くの都市に就航するグローバルなエアライングループです。

一方で、エアラインが提供するサービスは、意図せず、第三者によって人権侵害に利用されてしまうリスクを抱えており、その代表的なものが人身取引です。人身取引は世界で最も急速に規模を拡大させている犯罪ビジネスと言われており、人身取引の防止に向けて取り組むことは我々の責務であると考えます。

2017年6月にメキシコのカンクンで開催されたIATAの年次総会で人身取引の問題が提起され、さらに2017年9月に実施した人権専門家とのレビューにおいても、ANAグループが優先的に対応すべき人権課題として「人身取引の防止」を指摘されました。ANAグループとしても、他の航空会社、業界団体、関係省庁、市民社会等と連携しながら、人身取引防止に向けた取り組みを進めてきています。 - 係るステークホルダー

- グループ社

- 出入国在留管理庁等の政府機関

- 業界団体 等

- 取り組み内容

2018年4月、米国で人身取引防止のプログラムを航空会社などに提供しているNPO団体Airline Ambassadors International*の担当者を日本に招き、人身取引に関する理解促進のためのワークショップを開催しました。2018年12月からは、グループの全社員を対象としたeラーニングも実施しています。さらに、2019年4月からは人身取引を防止するため、機内で疑わしい事例を発見した際に通報する運用を開始しました

コロナ禍を経た2024年には、ANAに所属する客室乗務員約8,000人を対象に会議体での教育と、ディスカッションを実施し、7月19日にはANAホールディングス株式会社主催で「人身取引防止フォーラム」を開催しました。また、12月には国際移住機関(国連IOM)が主催したカザフスタン共和国における人身取引防止に関する研修に、民間航空会社として唯一出席し、ANAグループの取り組みや個社ではなくセクターとして官民連携する重要性について発表しました。

私たちの提供するサービスが人権侵害に利用されることのないよう、今後も取り組みを進めていきます。

- Airline Ambassadors International:航空会社の従業員のネットワークとして始まり、人身取引を防ぐための活動に取り組んでいるNPO。

テーマ4:お客様情報の保護とプライバシーへの配慮

- 重要なテーマと考える理由

ANAグループは、主力である航空運送事業において、これまでも航空券の購入等の際にお客様のお名前やご連絡先をお預かりするなどして、個人情報を取り扱ってきました。これらの個人情報については、日本の個人情報保護法等の各国法令に準拠する形で、細心の注意を払い、保護・管理を徹底しています。お客様の大切な情報を取扱うにあたり、ANAグループは、法令遵守に留まらず、社会の要請や時代の変化に応じたプライバシーへの配慮に積極的に取り組んでいきます。お客様情報の保護とプライバシーへの配慮に万が一、不足があった場合には、人権侵害につながりかねないリスクも潜んでいるものと認識しております。 - 係るステークホルダー

- グループ社

- ANAグループのお客様 等

- 取り組み内容

プライバシーガバナンスの基本方針、基本行動原則に則り、個人情報の安全確保、プライバシーに配慮した個人データの利活用、透明性の確保、社員への教育・啓発、グローバル視点のガバナンス強化に取り組んでいます。

また、2024年11月、プライバシー保護への考え方や具体的な取り組みをイラスト等を交えながら、分かりやすくご説明した「プライバシーガイド」を公開しました。

テーマ5:AIやメタバース等のサービスを提供する際の人権配慮

- 重要なテーマと考える理由

ANAグループは近年、航空事業から次世代モビリティ、非日常から日常、リアルからバーチャルへと事業領域を拡大しようとしています。

AI の研究開発や利活用は、人々の生活を豊かにする反面、その使い方によってはプライバシー侵害をはじめとした人権課題を生み出すが恐れがあります。今までには想定していなかった人権リスクが潜んでいると認識し、今後取り組むべき新たな重要テーマとして設定しました。 - 係るステークホルダー

- グループ社

- ANAグループのお客様 等

- 取り組み内容

2024年には、海外の有識者と「AIと人権」に基づくAIの活用・ガバナンスについてダイアログを実施しました。(現在ガバナンス体制構築に向けて取り組みを進めています。)

その他の人権課題

贈収賄の防止

贈賄防止対策に関しては、各国の贈賄禁止法に対応するために「ANAグループ・贈賄防止規則」を設定し、グローバルレベルでの法的リスクを極小化し、企業価値の低下につながる事態を予防する体制を整備しています。併せて、違反行為が発見された場合の対応についても定められています。贈賄禁止法の教育については、海外各支店の役職員を対象に、競争法の教育とあわせて日本語・英語にて実施しています。また、ANAグループでは、取引関係先との契約において、贈収賄防止・汚職防止への取り組みを条件としています。

子どもの人権

2019年にインパクトアセスメントを実施した際、新たな課題として「子どもの人権」が見えてきました。この結果を受け、「子どもの人権」に係るANAグループの潜在的リスクを理解するべく、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン*の協力のもとに2020年12月に社内セミナーを開催しました。

また、2020年5月には、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンを通じ、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による減便で余った機内食(ライスクラッカーやりんごジュース等)のひとり親世帯の子ども達への寄付も行いました。また、休校が続く子ども達を励まそうと、成田空港周辺の自治体などへ約2万個のチョコレート菓子の寄贈も行っています。

- 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン:セーブ・ザ・チルドレンは、1919年に創設され、100年以上の歴史を持つ子どもの支援専門の国際NGO。セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは、そのメンバーとして1986年に設立され、国内外で行政や地域社会と連携し、子どもの権利を実現する活動を行っている

社員の人権

ANAグループでは、いつもお客様に寄り添い、お客様の期待を超えるサービスを提供することを目指しています。一方で、不当行為や不当要求などのカスタマーハラスメントに対しては、社員の人権および就業環境を著しく害するものとして、毅然と対応します。社員・お客様の人権が互いに尊重され、安心で快適な利用環境を確保するため、「ANAグループ カスタマーハラスメントに対する方針」に則り対応していきます。

人権に係る教育の実施

ANAグループでは、グループの方針や人権尊重の取り組みについて、グループ全社員に対して周知をはかっています。具体的には、新入社員や新任管理職を対象に、毎年「ビジネスと人権」に関する教育・研修を実施しています。また、グループの全社員を対象としたeラーニングを整備し、人権への理解を深めるための教育も実施しています。

ここではANAグループの社内教育で実際に利用しているeラーニングの一部を公開しています。

- 無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。