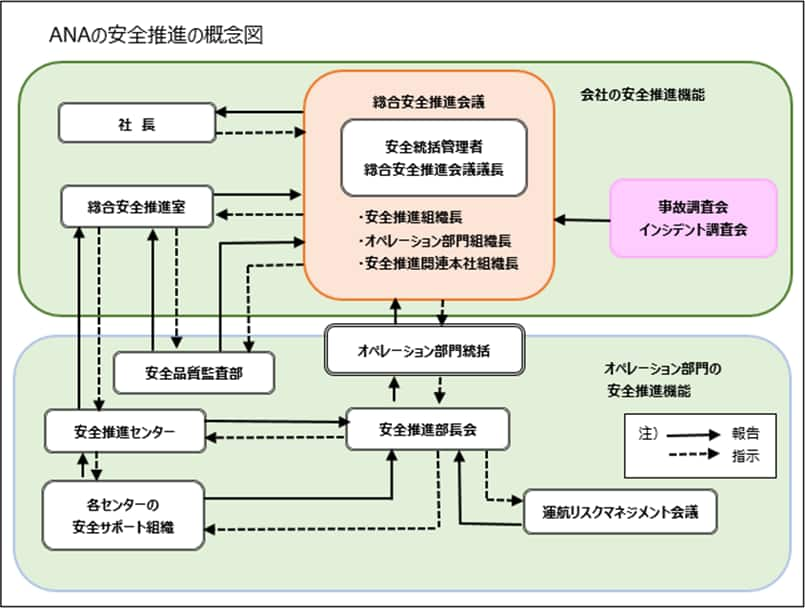

安全管理体制

ANAでは、国際民間航空条約第19附属書に準拠する安全管理体制(安全管理システム/Safety Management System:以下、SMS)を有しており、これらは安全管理規程に定められています。SMSとは「安全管理のための体系的な取組みであり、必要な組織体制、説明責任、実行責任、方針及び手順を含むもの」です。安全管理を実施するために、安全上の情報の収集・共有、ハザードの特定、そのリスクの分析、必要に応じた是正措置の実施、講じた是正措置の有効性の評価といったリスク管理の方法を確立し、これらの活動を継続的に実施しております。また、運航、整備、客室、空港、貨物等の各組織において、安全を確保するための事業運営方針を組織内に徹底させるとともに、組織の責任分担や意思疎通の仕組みを明確にすることにより、経営と現場間や部門間の意思疎通を円滑化し、経営トップから現場までが一丸となって安全管理を機能させています。

1.ANAの安全に係る機能・役割の概要

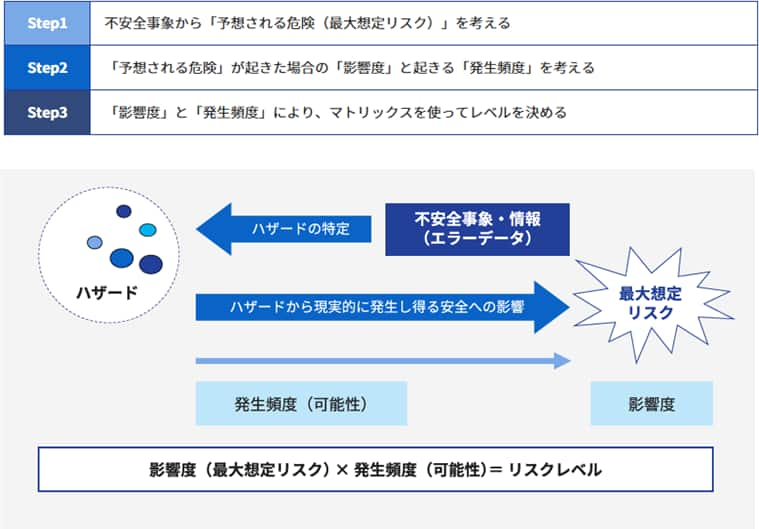

2.安全リスクマネジメント

ANAグループでは、航空機の「運航」のみならず、「お客様」、「社員(作業者)」および「保安」も加えた4つの分野において、発生した不安全事象やヒヤリハット情報等に対し、以下のプロセスでリスクマネジメントを実施しています。

事象の把握

社内外の不安全事象やヒヤリハット等から入手した安全情報、運航に関するデータ分析から得られた情報、乗務員の疲労に関する情報、内部安全監査情報等をもとに、安全リスクの対象となる事象を抽出します。

ハザードの特定

教育を受けた安全リスク評価員は、抽出された安全リスク対象事象を分析し、ハザード*1を特定します。

- *1. ハザード: 航空機の事故もしくはインシデント等の原因または要因となる可能性のある状態または事物をいいます。

リスクの評価

安全リスク評価員は、以下のプロセスに沿ってリスク評価を行います。

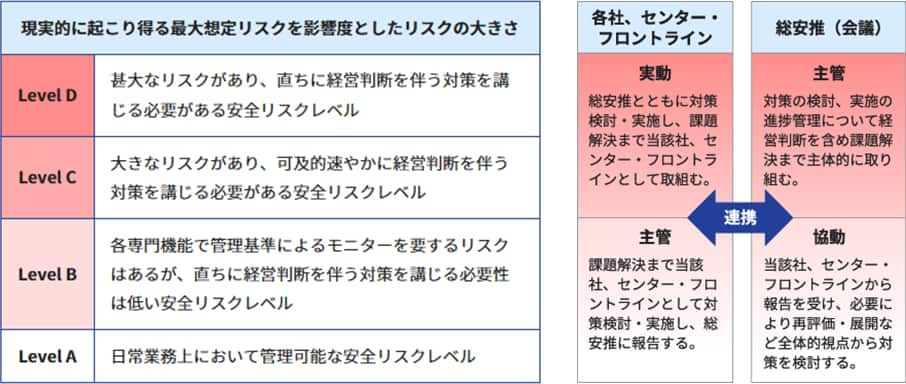

是正措置の検討と実施

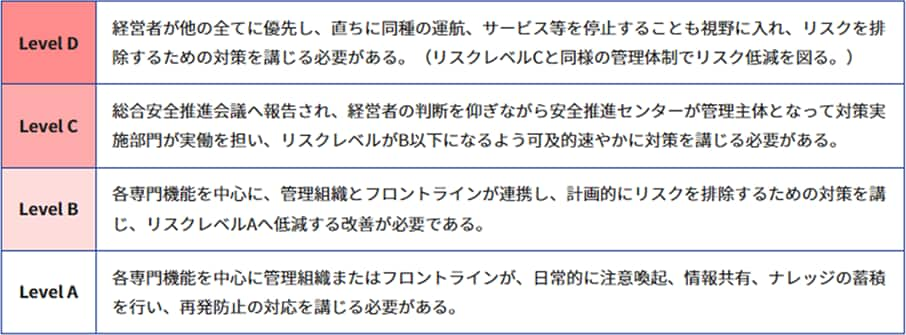

当該事象の関係組織と安全推進センターが連携して分析・評価を行い、対策を立案・検討します。安全リスクレベルに応じ、以下のとおり対応します。

安全リスクレベル

安全リスクレベルに応じた対応

是正措置の有効性評価

安全リスク評価員は、是正措置実施後の現状に対してリスクレベルを再評価します。

リスクが許容できるレベルと判断されない場合は、必要に応じて追加対策を立案、実行します。

安全リスクマネジメントの具体的な事例としては、昨今ヒヤリハット含め乱気流(タービュランス)によるお客様および客室乗務員の負傷リスクが高まっており、安全リスク評価員により安全リスクレベルがLevel Cと評価されました。その後、安全推進センターと関連組織が連携して次章に示す対策に取り組んだ結果、再評価ではLevel Bとなり現在対策の有効性を継続的にモニターしています。

3.最近の安全リスクマネジメントの取組み

3-1 乱気流(タービュランス)による事故防止対策

ANAグループでは、乱気流(タービュランス)によるお客様および客室乗務員の負傷を防止するために、「揺らさない」「揺れに備える」「けがをさせない」の3つの視点から力を入れて取り組んでいます。

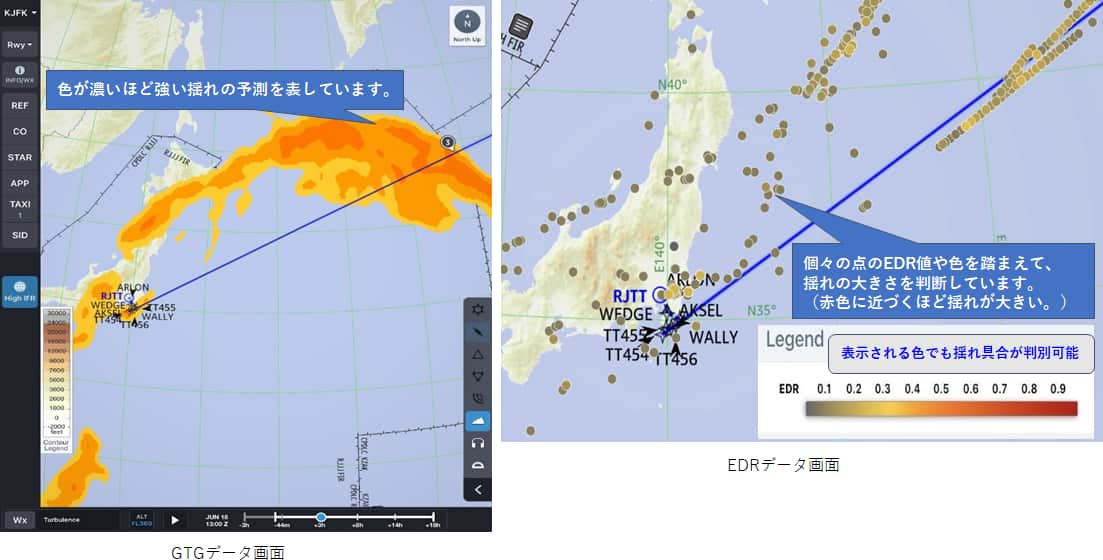

1)揺らさない

従来の気象解析・飛行中の他機からの情報・管制からの情報等に加えて、乱気流の予測および適切なルート選定を可能とするツールであるJeppesen社のGTG(Graphical Turbulence Guidance)や、IATAと契約してEDR(Eddy Dissipation Rate)を導入し、揺れに関する精度の高い予測値と実況値の情報を運航乗務員、運航管理者等のタブレット型端末から確認できるようにしています。また、運航乗務員が上空でこれらの最新情報を更新できるように環境を整えています。ANAは北東アジアでEDRを導入した初めての航空会社であり、EDR導入により運航の安全性および快適性が向上されることが期待されます。

2)揺れに備える

乱気流による負傷を防止するためには、運航乗務員と客室乗務員間のコミュニケーションも重要な要素の一つになります。

運航乗務員はコックピットの体感だけでなく、客室での揺れも勘案し、早めにベルト着用サインの点灯を判断します。

客室乗務員はベルト着用サイン点灯時は早めにお客様に注意を促すとともに、消灯時でも揺れによってお客様に危険が及ぶと判断した場合は、ベルト着用指示などの安全措置を行い、機長へ報告します。

3)けがをさせない

乱気流遭遇時にお客様が取るべき行動を周知し、予防意識を高めて、お客様ご自身の安全な行動を促すことを目的に、機内で乱気流の揺れに対する注意喚起の安全ビデオを上映しています。

また客室乗務員は、予期できない突然の乱気流遭遇時に、その場で身の安全を確保することを最優先にします。

客室乗務員は、乱気流による身体の浮き上がりを最小限にして自身の身を守るため、搭乗毎に手すり・ハンドル等のつかまることが可能な場所を確認しています。あわせて、新入社員訓練ではモーションモックアップ(揺れの体験ができるシミュレーター)を使って実際に揺れを体験し、とっさに身を守る行動をとれるようにしています。

3-2 飲酒に起因するリスク対策

航空輸送の安全に関する業務を遂行する従業員の飲酒は、運航に関するハザードであると考え、事故・インシデントの未然防止の観点から、飲酒に起因する不安全事象防止対策(以下、アルコール対策)を安全管理システム(SMS)の一部として運用しています。

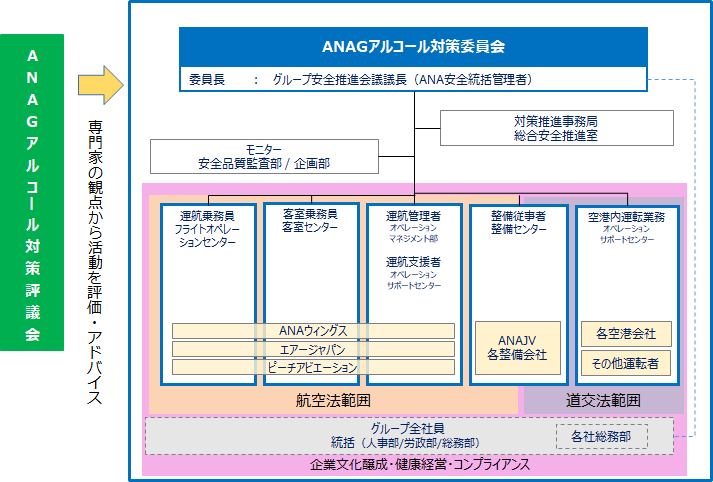

1)アルコール対策の取組み体制

ANAグループでは、飲酒に起因した不安全事象の撲滅とANAグループ社員の健康増進を目的として、アルコール対策に関し経営者レベルで重要事項を決定する「ANAグループアルコール対策委員会」(委員長:ANA安全統括管理者/事務局:総合安全推進室)を設置しています。

また、「ANAグループアルコール対策評議会」を設け、アルコール対策全般について、社外専門家の見地から評価ならびにアドバイスを受け、活動の透明性確保と持続的な活動を図っています。

2)主な取り組み

- 確実かつ厳格なアルコール検査体制の確立

運航乗務員、客室乗務員、整備従事者、その他運航従事者は、第三者の立会い等の不正ができない環境下でアルコール検知器を用いた検査を確実かつ厳正に実施することにより、アルコールの影響がある状態では就業できないことを、運航規程附属書等に規定しています。アルコール検査の全実績は、合否を問わず第三者やシステムを通じて各職掌の管理部署へ報告され厳格に記録・管理されます。 - ANAグループ全社員へ適正飲酒習慣の浸透

ANAグループは「適飲Drink@012」を掲げて全役職員で活動しています。これは、飲めない人/飲まない人は0ドリンク、体質的に弱い人は1ドリンク、日常的な適正飲酒量は2ドリンクとしたうえで、週2日を休肝日とすることを習慣化するための取り組みです。飲酒に関する⼀⼈ひとりの日常的で自律的な自己管理はもとより、その重要性を全役職員が再認識するために毎年11月を「ANAグループ適正飲酒推進月間」としています。

3-3 乗務員の疲労リスク管理

運航乗務員および客室乗務員の疲労は、運航に関するハザードであるため、事故・インシデントの未然防止の観点から、安全管理システム(SMS)の一部として、疲労リスク管理(Fatigue Risk Management)を実施しています。

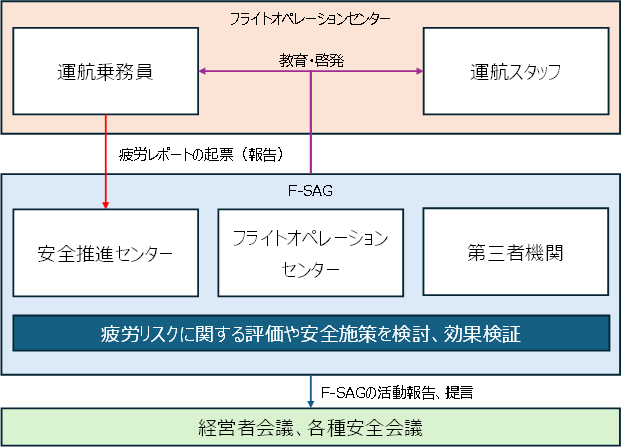

1)疲労リスク管理の体制(運航乗務員の例)

運航乗務員の疲労リスクを専門的に分析する、Fatigue Safety Action Group(以下、F-SAG)を設置しています。このグループにおいて、疲労を起因とする不安全事象の未然防止・再発防止を目的としたリスクマネジメント活動や教育・啓発活動の立案・実行等を行っています。

2)主な取り組み

運航乗務員、客室乗務員、その他疲労リスク管理に携わる者は、疲労リスク管理に関するそれぞれの責務を認識し、リスクの低減に努めています。

疲労ハザードを特定するためには、運航乗務員および客室乗務員からの情報提供が重要であり、積極的な情報提供を奨励しています。収集した情報を分析し、リスク低減にむけた対策を実施しています。対策実施後はその妥当性を評価し、疲労リスクが低減されていることを確認します。

適切に疲労リスク管理を運用するための教育を実施し、疲労リスク管理の理解促進、定着に取り組んでいます。

4.安全に関する教育・啓発活動の取組み

ANA グループの安全理念では「安全を経営の基盤」としており、その実現のためには、安全に関する対話や参加型の活動など、職場における航空安全の啓発および活動促進が有効であると考え、各種安全推進活動をグループ全体で実施しています。

4-1 ANA グループ安全教育センター(ASEC)における安全教育

ANAグループでは、以下の目的でANAグループ社員一人ひとりに対してANAグループ安全教育センターにて安全教育を実施しています。

- 事故の事実と向かい合い、過去の事故を風化させることなく、事故の悲惨さと安全運航堅持の重要性を学ぶ。

- エラー体験やグループ社員とのワークショップを通じて、新たな気づきを得て、それぞれの職場で安全行動を体現する。

4-2 航空機からの緊急脱出研修

ANA グループでは、「安全意識の向上」「搭乗時に緊急事態に遭遇した場合に、グループ社員として客室乗務員をサポートし、お客様の援助・誘導」の目的でグループ社員全員が受講する緊急脱出研修プログラムを実施しています。

4-3 各階層別の安全管理システム教育

安全に関する業務に携わる役職員および業務委託する外部サービス提供者に対して、各階層別に求められる役割に応じた安全管理システム教育を行っています。

この教育を通じて、安全行動指針に沿って行動する力を高め、安全文化を醸成しています。

4-4 安全に関するコミュニケーション活動

- 航空安全推進・航空保安強化月間

1971(昭和 46)年の雫石事故、1999(平成 11)年の61便ハイジャック事件がいずれも7月に起きたことから、ANAグループでは、毎年7月を「航空安全推進・航空保安強化月間」と位置付け、様々な取り組みを行っています。

その取り組みの一つとして、グループ会社や関係会社の社員が安全に関する話し合いなどを通して、安全や保安への意識を高めるイベント「TALK SAFE」を開催しています。 - トップマネジメントと社員との直接コミュニケーション(安全キャラバン)

「安全キャラバン」と称する、トップマネジメント層と社員との直接コミュニケーションを精力的に行っています。この機会を通じて、それぞれの職場が抱える課題を抽出し、課題解決に繋げています。

5.その他の安全に関わる取組み

5-1 ピアサポートプログラム

運航乗務員のメンタルヘルス向上と、心身共に健全に働ける環境整備を目的としてピアサポート活動(ANAピアサポートプログラム)を行っています。ピアサポート活動は、教育を受けた運航乗務員(ピアサポーター)が不安や悩みを抱える仲間に寄り添い、悩みを傾聴することによりそれらを軽減・解消していく活動です。プログラムには心理士も参加しており、ピアサポーターと連携し、メンタルサポートを実践しています。

5-2 運航乗務員のメンタルヘルス

運航乗務員の精神状態は、定期的に行われる航空身体検査において精神科医との面談等により確認しています。検査では航空身体検査マニュアルに従い、様々な項目の確認が行われます。また、問題が特定された場合は、運航規程附属書に従い、すみやかに乗務停止の措置をとります。その後、 運航規程附属書に定められた手順を経ることにより乗務に復帰することが認められております。加えて、運航乗務員を含む全従業員を対象にストレスチェックを毎年実施し、健康増進に取り組んでいます。

5-3 薬物対策

会社規定により、運航乗務員に対して下記の事項を禁止しています。

- 原則として、乗務開始時間まで効力を及ぼす麻酔剤その他の薬物(向精神薬を含む)を使用すること。

- 医師の指示に基づく医療上の目的以外で薬物を使用すること。

- 医療上の必要により薬物を使用した場合に、その医療完了前に乗務すること

また、航空身体検査において、薬物にかかわる項目があり、医師が薬物に依存していないことを確認しています。

6.第三者による評価

6-1 国土交通省航空局による安全監査立入検査

国土交通省航空局により実施される安全監査立入検査を受け、指摘事項に対しては速やかに是正策を実施しています。安全監査立入検査に関わる情報については、グループ会社と情報共有し、グループ全体の安全を推進しています。

6-2 IOSA(IATA Operational Safety Audit)

IATAが実施する国際的な安全管理基準に対する監査プログラムであるIOSAについて、ANAグループではANA、ANAウィングス、エアージャパンの3社が、2年毎に実施される更新監査を受審し、IOSA基準適合認定の登録を維持し続けています。